- Argument original de SenEdit

- Femmes manquantes : adultesEdit

- Femmes manquantes : enfantsEdit

- Le rôle de la féconditéModifier

- Traitement différentiel et explication du pouvoir de négociation des femmesEdit

- Explication du virus de l’hépatite BModifié

- Recherche ultérieureEdit

- La théorie d’Oster réfutéeEdit

- Autres maladiesModifié

- Causes naturelles au ratio sexuel humain élevé ou faibleEdit

- Enlèvement et vente de femmesEdit

Argument original de SenEdit

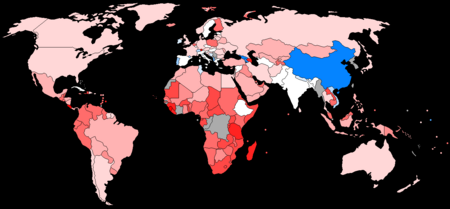

Sen a soutenu que la disparité du rapport de masculinité dans les pays d’Asie de l’Est comme l’Inde, la Chine et la Corée par rapport à l’Amérique du Nord et à l’Europe, comme on l’a vu en 1992, ne pouvait s’expliquer que par des privations nutritionnelles et sanitaires délibérées à l’encontre des femmes et des enfants de sexe féminin. Ces privations sont dues à des mécanismes culturels, tels que les traditions et les valeurs, qui varient d’un pays à l’autre et même d’une région à l’autre au sein d’un même pays. En raison du parti pris inhérent en faveur des enfants de sexe masculin dans bon nombre de ces pays, les enfants de sexe féminin, s’ils naissent malgré les nombreux cas d’avortement sélectif en fonction du sexe, ne bénéficient pas du même sentiment de priorité que les hommes. Cela est particulièrement vrai dans les soins médicaux donnés aux hommes et aux femmes, ainsi que dans la priorisation de qui reçoit de la nourriture dans les familles moins privilégiées, ce qui entraîne des taux de survie plus faibles que si les deux sexes étaient traités de manière égale.

Femmes manquantes : adultesEdit

Selon le modèle de conflit coopératif de Sen, les relations au sein du ménage sont caractérisées à la fois par la coopération et le conflit : coopération dans l’addition des ressources et conflit dans la division des ressources au sein du ménage. Ces processus intra-ménage sont influencés par la perception de l’intérêt personnel, de la contribution et du bien-être de chacun. La position de repli de chacun est la situation de chaque partie une fois que le processus de négociation a échoué et détermine également la capacité de chaque partie à survivre en dehors de la relation.

Typiquement, la position de repli des hommes qui ont des droits de propriété foncière, plus d’opportunités économiques et moins de travail de soins liés aux enfants est meilleure que la position de repli d’une femme, qui dépend de son mari pour la terre et les revenus. Selon ce cadre, lorsque les femmes ne perçoivent pas d’intérêt personnel et se préoccupent davantage du bien-être de leur famille, les inégalités entre les sexes sont maintenues. Sen soutient que le plus faible pouvoir de négociation des femmes dans la décision du ménage contribue au déficit de la population féminine dans toute l’Asie de l’Est.

Sen affirme que la tendance à la baisse du pouvoir de négociation des femmes peut être positivement corrélée au pouvoir de gain extérieur et au sentiment de contribution des femmes par rapport aux hommes. Cependant, toutes les formes de travail extérieur ne contribuent pas de la même manière à accroître le pouvoir de négociation des femmes au sein du ménage ; le type de travail extérieur effectué par les femmes a une incidence sur leurs droits et leur position de repli. Dans certains cas, les femmes peuvent être doublement exploitées : à Narsapur, en Inde, les dentellières sont non seulement confrontées à un pouvoir de négociation plus faible au sein du ménage, mais elles travaillent souvent pour des salaires excessivement bas. Comme la dentelle est fabriquée à la maison, elle est perçue comme un complément au travail des hommes plutôt que comme une contribution extérieure rémunératrice. D’autre part, à Allahabad, en Inde, les femmes fabriquant des cigarettes ont à la fois obtenu une source de revenu indépendante et une augmentation du regard de la communauté sur leur contribution perçue au ménage.

Femmes manquantes : enfantsEdit

Sen suggère que dans les régions où la proportion de femmes disparues est élevée, les soins et la nutrition que reçoivent les enfants de sexe féminin sont liés à l’opinion de la communauté sur leur importance. Les parents, même les mères, évitent souvent les filles en raison de la culture patriarcale traditionnelle des pays où l’élimination des femelles a lieu. Les garçons sont plus prisés dans ces régions car ils sont considérés comme ayant un avenir économiquement productif, alors que les femmes ne le sont pas. Lorsque les parents vieillissent, ils peuvent attendre beaucoup plus d’aide et de soutien de la part de leurs fils indépendants que de la part de leurs filles qui, après le mariage, deviennent fonctionnellement la propriété de la famille de leur mari. Même si ces filles sont instruites et génèrent des revenus importants, elles n’ont qu’une capacité limitée d’interaction avec leur famille d’origine. Les femmes sont également souvent dans l’incapacité pratique d’hériter de biens immobiliers, de sorte qu’une veuve-mère perdra le lopin de terre de sa famille (en réalité celui de son défunt mari) et deviendra indigente si elle n’avait eu que des filles. Les familles rurales pauvres ont de maigres ressources à répartir entre leurs enfants, ce qui réduit la possibilité de discriminer les filles.

En raison de la valorisation sélective des filles par les parents, même si les femmes peuvent s’offrir de meilleurs soins de santé et de meilleures opportunités économiques en dehors du foyer, le problème des femmes disparues persiste. Notamment, la technologie des ultrasons a exacerbé le problème des enfants de sexe féminin disparus. L’échographie permet aux parents d’éliminer les fœtus féminins non désirés avant même leur naissance. Sen qualifie cette inégalité de « sexisme de haute technologie ». Il conclut que ces préjugés à l’égard des femmes étaient tellement « ancrés » que même les améliorations économiques relatives dans la vie des ménages n’ont fait que permettre à ces parents de disposer d’une autre voie pour rejeter leurs enfants de sexe féminin. Sen a alors fait valoir qu’au lieu de simplement augmenter les droits et les opportunités économiques des femmes en dehors du foyer, un accent plus important devait être mis sur la sensibilisation pour éradiquer les forts préjugés contre les enfants de sexe féminin.

Le rôle de la féconditéModifier

Le rapport sexuel naturel à la naissance est d’environ 103 à 106 mâles pour 100 femelles. Cependant, en raison des avortements sélectifs en fonction du sexe, le rapport de masculinité à la naissance dans les pays à forte proportion de femmes manquantes a varié de 108,5 en Inde à 121,2 en Chine. Par conséquent, le décompte des femmes disparues est souvent dû aux enfants de sexe féminin disparus. On estime que le nombre cumulé de naissances de femmes manquantes dues à l’avortement sélectif en fonction du sexe dans le monde est de 45 millions entre 1970 et 2017.

Divers chercheurs affirment que la baisse de la fécondité contribue à intensifier le problème des femmes manquantes. En effet, les familles ont une préférence pour les fils ; une baisse de la fécondité signifierait que les familles n’auraient plus d’enfants de plusieurs sexes, mais plutôt un seul enfant de sexe masculin. Toutefois, les recherches de Klasen ont montré qu’à l’exception des pays où les politiques limitent sévèrement la planification familiale (par exemple la Chine en raison de la politique de l’enfant unique), la fécondité n’est pas souvent associée à une prévalence plus élevée de femmes disparues. Cela s’explique par le fait que la baisse de la fécondité est endogène avec d’autres améliorations du bien-être des femmes, telles que l’augmentation de l’éducation des femmes, l’augmentation de l’emploi des femmes et la diminution des préjugés sexistes. En fait, comme le note Klasen, « dans les pays où la baisse de la fécondité a été la plus importante, la part des femmes disparues a le plus diminué. »

Cependant, cela varie selon les pays. Das Gupta constate qu’en Corée du Sud, le sex-ratio homme-femme est passé de 1,07 à 1,15 entre les années 1980 et 1990 en raison de la prévalence croissante de la technologie des ultrasons pour l’utilisation d’avortements sélectifs en fonction du sexe, mais qu’il a ensuite diminué entre 1990 et 2000 en raison de la modernisation, de l’éducation et des opportunités économiques croissantes. En outre, dans une étude contrastant l’Inde et le Bangladesh, les chercheurs ont constaté que la baisse de la fécondité en Inde a provoqué une forte intensification de la préférence pour les fils et donc une augmentation du nombre de femmes disparues, tandis que la baisse de la fécondité au Bangladesh a conduit à moins de femmes disparues.

Traitement différentiel et explication du pouvoir de négociation des femmesEdit

L’économiste Nancy Qian montre qu’en Chine, le déficit féminin diminue lorsque les femmes gagnent plus, et soutient que les préférences des mères pour les filles et la baisse du pouvoir de négociation des femmes causée par des salaires plus bas peuvent expliquer une grande partie des femmes disparues en Chine. Un autre article bien connu des économistes Seema Jayachandran et Illyana Kuziemko qui est publié dans la même revue, le Quarterly Journal of Economics, montre qu’en Inde, les mères allaitent les fils plus longtemps que les filles, ce qui contribue aux femmes manquantes en Inde.

Explication du virus de l’hépatite BModifié

Dans sa thèse de doctorat à Harvard, Emily Oster a soutenu que l’hypothèse de Sen ne tenait pas compte des différents taux de prévalence du virus de l’hépatite B entre l’Asie et les autres régions du monde. Les régions présentant des taux plus élevés d’infection par le virus de l’hépatite B ont tendance à avoir des ratios plus élevés de naissances masculines par rapport aux naissances féminines, pour des raisons biologiques qui ne sont pas encore bien comprises, mais qui ont été largement documentées.

Alors que la maladie est assez rare aux États-Unis et en Europe, elle est endémique en Chine et très courante dans d’autres parties de l’Asie. Oster a soutenu que cette différence dans la prévalence de la maladie pourrait expliquer environ 45% des supposées « femmes disparues », et même jusqu’à 75% de celles en Chine. En outre, Oster a montré que l’introduction d’un vaccin contre l’hépatite B avait un effet retardé d’égalisation du rapport entre les sexes vers ce à quoi on s’attendrait si d’autres facteurs ne jouaient pas de rôle.

Recherche ultérieureEdit

Le défi d’Oster s’est heurté à des contre-arguments propres, les chercheurs essayant de trier les données disponibles et de contrôler d’autres facteurs de confusion possibles. Avraham Ebenstein a remis en question la conclusion d’Oster en se basant sur le fait que parmi les enfants nés en premier, le ratio sexuel est proche du ratio naturel. Ce sont les rapports femmes-hommes faussés parmi les enfants nés en deuxième et troisième position qui expliquent l’essentiel de la disparité. En d’autres termes, si l’hépatite B était responsable de l’asymétrie du ratio, alors on s’attendrait à ce qu’elle soit vraie chez tous les enfants, indépendamment de l’ordre de naissance.

Cependant, le fait que l’asymétrie apparaisse moins chez les enfants nés plus tard que chez les premiers nés, suggère que d’autres facteurs que la maladie sont impliqués.

Das Gupta a souligné que le ratio femmes-hommes changeait en fonction du revenu moyen des ménages d’une manière qui était cohérente avec l’hypothèse de Sen mais pas avec celle d’Oster. En particulier, un revenu du ménage plus faible conduit finalement à un ratio garçons/filles plus élevé. En outre, Das Gupta a documenté que l’ordre de naissance des sexes était significativement différent conditionnellement au sexe du premier enfant.

Si le premier enfant était de sexe masculin, alors le sexe des enfants suivants avait tendance à suivre le modèle de sexe régulier, biologiquement déterminé (garçons nés avec une probabilité de 0,512, filles nées avec une probabilité de 0,488). En revanche, si le premier enfant était de sexe féminin, les enfants suivants avaient une probabilité beaucoup plus élevée d’être de sexe masculin, ce qui indique qu’un choix parental conscient est intervenu dans la détermination du sexe de l’enfant. Aucun de ces phénomènes ne peut être expliqué par la prévalence de l’hépatite B.

Ils sont cependant cohérents avec l’affirmation de Sen selon laquelle c’est l’action humaine intentionnelle – sous la forme de l’avortement sélectif et peut-être même de l’infanticide et de la négligence envers les nourrissons de sexe féminin – qui est à l’origine du rapport asymétrique entre les sexes.

La théorie d’Oster réfutéeEdit

Une partie de la difficulté à discerner entre les deux hypothèses concurrentes était le fait que si le lien entre l’hépatite B et une probabilité plus élevée de naissance masculine avait été documenté, il y avait peu d’informations disponibles sur la force de ce lien et comment il variait selon lequel des parents étaient porteurs. En outre, la plupart des études médicales antérieures n’utilisaient pas un nombre suffisamment élevé d’observations pour estimer de manière convaincante l’ampleur de la relation.

Cependant, dans une étude de 2008 publiée dans l’American Economic Review, Lin et Luoh ont utilisé des données sur près de 3 millions de naissances à Taïwan sur une longue période et ont constaté que l’effet de l’infection maternelle par l’hépatite B sur la probabilité de naissance d’un garçon était très faible, environ un quart de un pour cent. Cela signifie que les taux d’infection par l’hépatite B chez les mères ne pouvaient pas expliquer la grande majorité des femmes manquantes.

La possibilité restante était que c’était l’infection chez les pères qui pouvait conduire à un ratio de naissance faussé. Cependant, Oster, ainsi que Chen, Yu et Lin, dans une étude de suivi de Lin et Luoh, ont examiné un ensemble de données de 67 000 naissances (dont 15% étaient porteurs de l’hépatite B) et n’ont trouvé aucun effet de l’infection sur le rapport des naissances, que ce soit pour les mères ou les pères. En conséquence, Oster a rétracté son hypothèse précédente.

Autres maladiesModifié

Dans une étude de 2008, Anderson et Ray affirment que d’autres maladies peuvent expliquer la « surmortalité féminine » à travers l’Asie et l’Afrique subsaharienne. En comparant les taux de mortalité relatifs des femmes par rapport aux hommes dans les pays développés au pays en question, Anderson et Ray constatent que 37 à 45% des femmes disparues en Chine peuvent être attribuées à des facteurs de mortalité avant la naissance et au stade de la petite enfance, alors que seulement 11% environ des femmes disparues en Inde ont été causées par des facteurs similaires, ce qui montre que la perte est répartie sur différents âges. Les auteurs constatent que, dans l’ensemble, la principale cause de décès des femmes en Inde est la maladie cardiovasculaire. Les « blessures » sont la deuxième cause de décès des femmes en Inde. Ces deux causes sont bien plus importantes que la mortalité maternelle et l’avortement des fœtus, bien que les « Blessures » puissent être directement liées à la discrimination sexuelle.

Les résultats qu’ils ont obtenus pour la Chine attribuent également les femmes manquantes d’un âge plus avancé aux maladies cardiovasculaires et autres maladies non transmissibles, qui représentent une grande partie des décès féminins excédentaires. Cependant, la plus grande tranche de femmes disparues se trouve dans le groupe d’âge de 0 à 4 ans, ce qui suggère des facteurs de discrimination à l’œuvre conformément aux théories initiales de Sen.

En Afrique subsaharienne, contrairement à l’affirmation de Sen et aux statistiques moyennes, Anderson et Ray constatent qu’un grand nombre de femmes sont disparues. Sen a utilisé le rapport de masculinité de 1,022 pour l’Afrique subsaharienne dans un travail réalisé en 2001, pour éviter de comparer les pays avancés aux pays en développement. Tout comme Sen le pensait, dans leur étude, ils ne trouvent aucune preuve permettant d’imputer les femmes manquantes à la discrimination à la naissance, comme les avortements sélectifs en fonction du sexe ou la négligence. Pour expliquer le nombre élevé de jeunes femmes disparues, ils ont découvert que le VIH/SIDA était la principale cause, dépassant le paludisme et la mortalité maternelle. Anderson et Ray ont estimé à 600 000 le nombre annuel de décès excédentaires de femmes dus au seul VIH/SIDA. Les groupes d’âge comptant le plus grand nombre de femmes disparues étaient ceux des 20 à 24 ans et des 25 à 29 ans. La forte prévalence du VIH/sida semble suggérer, selon Anderson et Ray, un déséquilibre dans l’accès des femmes aux soins de santé ainsi que des attitudes différentes en matière de normes sexuelles et culturelles.

Dans un article de 2008, Eileen Stillwaggon, a montré que les taux plus élevés de VIH/sida sont la conséquence d’inégalités de genre profondément ancrées en Afrique subsaharienne. Dans les pays où les femmes ne peuvent pas posséder de biens, elles se trouvent dans une position de repli plus précaire, ayant moins de pouvoir de négociation pour « insister sur des rapports sexuels protégés sans risquer d’être abandonnées » par leurs maris. Elle affirme que la vulnérabilité d’une personne au VIH dépend de son état de santé général et que les pratiques mal informées, telles que la croyance selon laquelle avoir des rapports sexuels avec une femme vierge guérira un homme du sida, les rapports sexuels secs et les activités ménagères qui exposent les femmes aux maladies, contribuent à affaiblir le système immunitaire des femmes, ce qui entraîne des taux de mortalité plus élevés liés au VIH. Stillwaggon plaide pour que l’on se concentre davantage sur l’assainissement et la nutrition plutôt que sur l’abstinence ou les rapports sexuels protégés. Au fur et à mesure que les femmes deviennent plus saines, les chances qu’une femme infectée transmette le VIH à un partenaire masculin diminuent de manière significative.

Causes naturelles au ratio sexuel humain élevé ou faibleEdit

D’autres chercheurs remettent en question le ratio sexuel supposé normal, et soulignent une multitude de données historiques et géographiques qui suggèrent que les ratios sexuels varient naturellement dans le temps et l’espace, pour des raisons mal comprises. William James et d’autres suggèrent que les hypothèses conventionnelles ont été :

- il y a un nombre égal de chromosomes X et Y dans les spermes des mammifères

- X et Y ont une chance égale de parvenir à la conception

- par conséquent un nombre égal de zygotes mâles et femelles sont formés, et que

- par conséquent toute variation du sex-ratio à la naissance est due à la sélection sexuelle entre la conception et la naissance.

James prévient que les preuves scientifiques disponibles vont à l’encontre des hypothèses et des conclusions ci-dessus. Il rapporte qu’il y a un excès de mâles à la naissance dans presque toutes les populations humaines, et que le rapport sexuel naturel à la naissance se situe généralement entre 102 et 108. Toutefois, le rapport peut s’écarter sensiblement de cette fourchette pour des raisons naturelles telles que le mariage et la fécondité précoces, les mères adolescentes, l’âge maternel moyen à la naissance, l’âge paternel, l’écart d’âge entre le père et la mère, les naissances tardives, l’ethnicité, le stress social et économique, la guerre, les effets environnementaux et hormonaux. Cette école de chercheurs appuie son hypothèse alternative sur des données historiques, lorsque les technologies modernes de sélection du sexe n’étaient pas disponibles, ainsi que sur le rapport de masculinité à la naissance dans les sous-régions et les différents groupes ethniques des économies développées. Ils suggèrent que des données directes sur l’avortement devraient être collectées et étudiées, au lieu de tirer des conclusions indirectes à partir du ratio sexuel comme Sen et d’autres l’ont fait.

L’hypothèse de James est soutenue par des données historiques sur le ratio sexuel à la naissance avant que les technologies de dépistage échographique du sexe ne soient découvertes et commercialisées dans les années 1960 et 1970, ainsi que par les ratios sexuels inversés actuellement observés en Afrique. Michel Garenne rapporte que de nombreuses nations africaines ont connu, au fil des décennies, des rapports de masculinité à la naissance inférieurs à 100, c’est-à-dire que les filles naissent plus nombreuses que les garçons. L’Angola, le Botswana et la Namibie ont fait état de rapports de masculinité à la naissance compris entre 94 et 99, ce qui est très différent du rapport de masculinité naturel présumé de 104 à 106. John Graunt a noté qu’à Londres, sur une période de 35 ans au 17ème siècle (1628-1662), le rapport de masculinité à la naissance était de 1,07 ; tandis que les archives historiques de la Corée suggèrent un rapport de masculinité à la naissance de 1,13, sur la base de 5 millions de naissances, dans les années 1920 sur une période de 10 ans.

Enlèvement et vente de femmesEdit

Des preuves ont montré que le nombre de femmes disparues peut être dû à d’autres raisons que les avortements sélectifs en fonction du sexe ou le travail des femmes migrantes. Plus précisément, les bébés, les filles et les femmes de sexe féminin ont été la proie des trafiquants d’êtres humains. En Chine, les familles sont moins disposées à vendre des bébés de sexe masculin, même s’ils ont un prix plus élevé dans le commerce. Les femmes nées au-delà de la politique de l’enfant unique peuvent être vendues à des familles plus riches, tandis que les parents affirment que la vente de leur bébé de sexe féminin est préférable à d’autres alternatives.

Les services d’adoption d’enfants chinois à l’étranger ont été impliqués dans le trafic de bébés pour récolter les profits des dons des adoptants étrangers. Une étude note qu’entre 2002 et 2005, environ 1000 bébés victimes de trafic ont été placés chez des parents adoptifs, chaque bébé coûtant 3000 $. Pour maintenir l’offre d’orphelins à adopter, les orphelinats et les maisons de retraite embauchent des femmes comme trafiquants de bébés.

Dans l’ensemble, la sous-déclaration et le trafic sont peut-être trop faibles pour expliquer le nombre stupéfiant de femmes disparues à travers l’Asie du Sud-Est et l’Afrique subsaharienne, bien qu’ils puissent être liés dans les facteurs de causalité.