Prison Lit

ジャン・ジュネ『花の聖母』の暗いエロティックについて

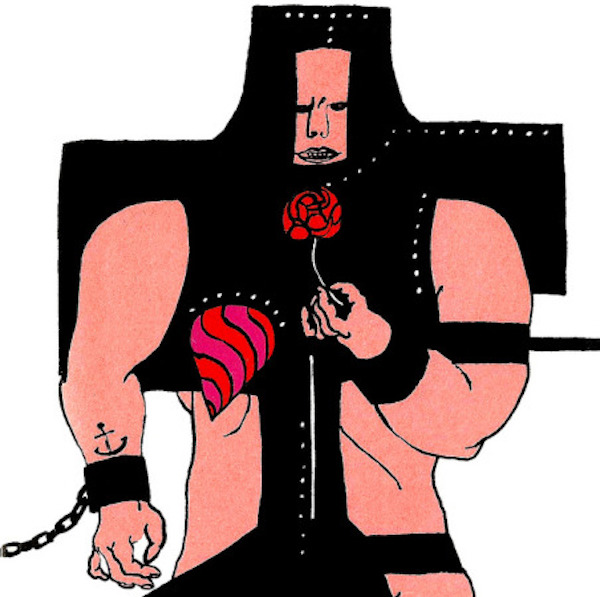

ドイツ版『花の聖母』から。

1895年9月11日、ワンズワース刑務所の副教誨師は、2ヶ月前にペントンビルから移された新しい担当者の一人、オスカー・ワイルドについて心配そうに報告書を書いている。 「彼は今、かなり押しつぶされ、壊れている」と、その牧師は記録している:

これは不幸なことだ。 これは彼のクラスの囚人にはよくあることで、もちろん常に独房に隔離されていることが有利に働いている。

有名な作家がワンズワースに収容されている間に自慰行為に走ったという可能性は、刑務所当局にとって好ましいことではなかっただろう。 ジャン・ジュネの短編映画『愛の歌』(1950年)は、フランスの作家、劇作家、犯罪者である彼が、世界的に有名になった5つの小説の最後を書いた直後にジャン・コクトーとの共同で監督したもので、彼らがどのような反応を示すかは疑問である。 映画の中盤、ポーカーフェイスの刑務官が一人ずつ独房の列を覗き込むと、それぞれの独房が、前の独房よりも荒々しく、生々しく、奔放な自動エロティック覗き見を含んでいることがわかる。 囚人が自分の房の壁に露出した股間をこすりつけ、笑顔の入浴者が石鹸で淫らに体を洗い、若い黒人が、白人観察者には性的脅威として映るジュネの多くの暗い肌の人物の一人として、開いた股間を強く握り締めながら踊っているのである。

Un chant d’amourより

この映画のドラマは、隣の房に閉じ込められている二人の男性囚人の恋愛関係から生まれた。一人はクールではつらつとしていて自己主張も強く、もう一人は目に見えて欲望に燃えていた。 後者は映画のクライマックス・シーンとなる長大な性的ファンタジーを生み出し、彼の欲求不満には、ジュネの手ごわい1943年のデビュー作『花の聖母』の一人称語り手が投獄に起因する特性のようなものもある。 孤独の快楽……それは自分を自分だけのものにし、自分の快楽に奉仕する他者を、相手に気づかれることなく親密に所有する快楽であり、自分が起きているときでさえ、最も何気ない身振りに、誰に対しても至極無関心であるという空気を与えるものだ。” ワイルドの牧師にとって、自慰行為は投獄され、孤独になった者の恥ずべき最後の手段であった。 ジュネにとって、自慰行為は、小説家が行う孤独な想像力の投影のための強力なメタファーであった。 花の聖母』の同じ箇所で、この考えは、ジュネの語り手を、投獄そのものについての奇妙な狂想曲へと導いた。 指を飛ばすための仕事がたくさんあるんだ!」。 あと 10 年だ!」。 私の良き友よ、優しい友よ!」。 私の独房!私の独房!私の独房!私の独房 私の甘い隠れ家、私だけのもの、あなたをとても愛しています!」。 もし私が他の街で自由に暮らさなければならないとしたら、まず自分の街を認めるために刑務所に行くだろう」

ジュネはこの言葉をパリのサンテ監獄から書き送った。 皮肉なことに、この刑務所は、受刑者が紙を書くことを禁じているほど厳しい刑務所であった。 1941年、30歳のある日、裁判から戻ったジュネは、看守から袋にするようにと渡された紙に字を書いていたため、3日間の独房監禁を言い渡された。この紙は、後にジュネが刑務官に言われたように、「文学的傑作を書くためのものではない」のである。 ロラン夫人の多くの獄中記と同様に、この「花の聖母」の初期の原稿も破棄された。 ジュネは、1964年にプレイボーイ誌に語ったように、「食堂でノートを注文し」、「ベッドに入り、布団を頭からかぶって、自分が書いた50ページを一字一句思い出そうとした」のだそうです。 私は成功したと思う」

60年代半ばまでに、ジュネは『花の聖母』の主要なドラマチックな行動とこの本の制作の物語を部分的に混同していたのかもしれない。 この小説の語り手である刑務所の囚人ジャンは、読者に向けた長く切れ目のない演説を、処刑された殺人犯についての記事を求めて毎日の新聞-「房に届くまでにボロボロになる」-を探し回ると述べることから始める。 彼は「彼らのハンサムで虚ろな目の頭」を切り抜き、彼らのイメージを「壁に掛かっている規制の段ボールシートの裏に」糊付けし、その中の「最も純粋な犯罪者」を「隣の囚人が葬式の花輪を作るのと同じビーズ」で作った額で讃えるのです。 (夜、私は彼らを愛し、私の愛は彼らに命を与える」)この毎晩の儀式の間に彼が生み出す物語こそが、現在彼が語っている本を構成するものだと彼は発表している。 「あなたが読み進めるうちに、登場人物、ディバイン、カラフロイが、枯葉のように壁から私のページに落ちてきて、私の物語を肥やすことになるのです」。 最初の名前は、呪われた気まぐれな3人の恋人を扱うパリのドラッグ・クイーンとしての彼女の成熟した姿を、2番目の名前は、彼女の少年時代の自分を指しており、その田舎での子供時代はジュネ自身と強く似ている。

この本のプロローグは、これまで明確な説明に最も近く、これがなければ「花の聖母」ははるかに意味をなさない。 この小説の複雑で装飾された文章の形は、暗闇の中で自分を喜ばせる囚人の想像的な構成に役立つかもしれない目的に正確に結合されているようである。 パリのドラッグ・クイーンたちがディヴァインのガレージの窓の下に集まってくるという初期の記述のように、彼らは贅沢にも引き延ばし、クライマックスを遅らせる。

通りで、彼らが花束のように片手に持っている小さな平たい傘の空白の後光の間に、ミモザI、ミモザII、ミモザ半IV、初聖体、アンジェラ、ミロード、カスタネット、レギン、つまりホスト、きらめく名前の生き物のまだ長い連句が待っており、もう一方の手には運んでいるのだ。 傘のような小さなスミレの花束は、そのうちの一人を我を忘れさせる。たとえば、彼女はそこから戸惑いながら、高貴さにすっかり唖然として立ち上がるだろう。彼女は(初聖体と言おう)、あの世から、私たちの世界からも、歌のようにスリリングで、それによって防腐剤となった夕刊が述べた記事を覚えている。 モナコ公妃の防腐処理が施された銀と黒檀の棺が置かれたクリヨンホテルの黒いベルベットの敷物には、パルマ・スミレが散りばめられていた」

Genet は、語り手が自分だけを観客としたときに堪能できるためらいや凝り、不正確さやジャンプカットを巧みに再現していた。 ジャン=ポール・サルトルは、その惜しみない賞賛によってジュネのキャリアを大きく前進させ、その事実に乗じて、『花の聖母』にいまだしがみつく議論を展開した。 「サルトルは、この小説の長い序文で、「彼の登場人物は、現実の人間のように、行動する人生、さまざまな可能性を含む人生を持っている」と書いています。 しかし、登場人物の行動は「ジュネをオーガズムに導いたイメージの連続」に過ぎないので、登場人物に与えられる可能性は「単に機会を逸したもの、ジュネが登場人物に哀れにも拒否した許可を表すもの」なのです。 彼はジュネの言葉を引用して、「私の本は小説ではない、なぜなら私の登場人物は誰も自分自身で決断しないからだ」という趣旨のことを述べている。 サルトルにとって『聖母』におけるこの思考の実行は、

この本の荒涼とした砂漠のような様相を説明するものである。 希望は、自由で活動的な登場人物にのみしがみつくことができる。 しかし、ジュネは自分の残酷さを満足させることだけに関心を寄せている。 彼の登場人物はみな不活発で、運命に翻弄されている……これをジュネは「創造主の残酷さ」と呼んでいる。 彼はディヴァインを聖人君子へと蹴落とす。

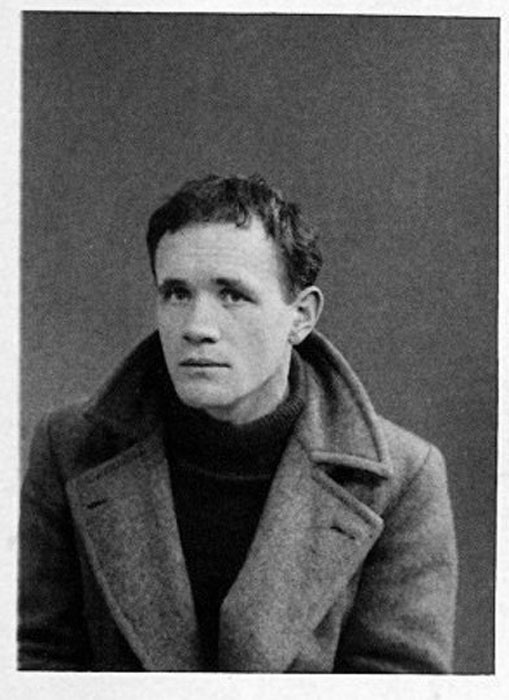

『花の聖母』フランス語版より。

ジュネが語り手に与えた自由は、まさに彼にこの本の残りの登場人物たちを虐待し奴隷にすることにあったというのは、魅惑的に皮肉な考え方である。 しかし、「花の聖母」を通して動く人物たち-ディヴィーヌ/カラフロワ、さらには彼女の主な男性愛人であるダーリング、ディヴィーヌがその魅力にひかれる若い殺人者である聖母、そして彼女が優しさと異国の魅力の混合で扱う「大きな太陽のような黒人」ゴルギ-が、サルトルが示唆する程度にその運命に束縛されていると見えることはめったにないのです。 この本に深みを与えているのは、語り手がこの男たちに共感している強さである。 サルトルの言葉を借りれば、キャラクターとしての「彼らの密度」は、「彼らが彼にもたらす効果」(すなわち、彼を興奮させる能力)によって測られるかもしれないが、彼らはまさに、彼に占めるべき身体、住むべき空間、追体験すべき記憶、塀の外で経験すべきフリッソンを与えることによって彼を興奮させるのだ

いくつかの場合、彼らは彼自身が欠いているすべての行動の自由を楽しんでいる。 この本の後半で、語り手はディヴァインが「監禁された女性の複雑で、しなやかで、ループした存在を追求した」期間についてざっと触れている。 それぞれの文章が彼女を別の海へと運び、最初はスンドラ諸島とヴェネツィアへと向かう:

Then it was Vienna, in a gilded hotel, nestling between the wings of a black eagle. 天蓋とカーテンのかかったベッドの奥で、英国領主の腕の中で眠る。 そして、重厚な黒いリムジンに乗って……彼女は母親とダーリンのことを考えた。 ダーリンは母親から金を受け取り、時には宝石を受け取って、それを一晩だけ身につけ、すぐに転売して仲間に夕食をごちそうしていた。 そしてパリに戻り、また出発する。すべてが暖かく、金色に輝く贅沢で、私が囚人としての貧しい生活の煩わしさを消すために、時々その独りよがりの詳細を思い起こさせるだけでよいような快適さであった。

Divine の健康と財政は、彼女の恋愛関係ほどもろいものではなく、小説の最初の10ページで、ジュネが彼女の悲惨な死を、まるで第一聖堂の夕刊紙のように発表する方法には、確かに何か残酷な避けがたいものがあります。 しかし、本書を活気づけるのは、ディヴァインに関する最も偶発的な事柄、つまり、彼女が自分で決断を下す部門、つまり、彼女の欲望の幅と記憶の鮮明さである。 彼女がダーリンと二人きりでいるところを見つけたとき、ジュネの言葉は、彼女自身の気分に見合うように、コミカルで暖かく、臆面もなく欲望に満ちたピッチに到達する。 「彼女は彼のペニスの手入れをする。 彼女は彼の陰茎を最も豊かな優しさで愛撫し、普通の人々がムラムラしたときに使うようなペットネームでそれを呼ぶ…例えば、Little Dicky, the Babe in the Cradle, Jesus in His Manger, the Hot Little Chap, your Baby Brother.という表現だ」

Jean Genet.1997>

ダーリングの考えが少年時代の彼女の生活へ戻ってくると、ジュネは新しい、より堂々としたトーンを彼女に見いだす。 (“月の下で、キュラフロイは毒殺者、女衒、盗賊、魔術師、戦士、花魁のこの世界となり、周囲の自然、菜園はありのままで、月の下、裸足の散歩で、ある時代に憑依、憑依され、彼を一人きりにした。”) ジュネにとって、ディヴィーヌを空想することは、彼女に、自分が共有することのできる、 豊かな内的生活を与えることを意味した。 ジュネが『花の聖母』を執筆したフレネス刑務所の 4 階で、ダーリンが逮捕され、語り手の独房と完全に重なるように、それはほとんど彼女になりきることを必要とした。 「この本が私を悩ますものについて何も語らないことを恐れている」。 聖母』では、同様の透明性の瞬間が周期的に訪れるが、長くは続かない。取り得るペルソナの範囲があまりにも魅力的で広すぎるのだ。 「結局のところ、私が自分自身についてそれほど直接的に話す必要があるのだろうか」と語り手は70ページ後に同じように率直に尋ねる。 「私は恋人たちから受ける愛撫の中で自分自身を描写する方がずっと好きだ」

この本で一貫しているのは、おそらくサルトルが考えているように、ジュネが自分を絶頂に導くことではなく、語り手が想像する人々の人生を、官能的に、代弁的に引き受けたいという欲求であっただろう。 ジュネが目指した書物とは、『花の聖母』の語り手が詩について書いているように、「張りつめた意志の、時には疲れるような努力によって得られる世界のヴィジョン」-「放棄、感覚による自由で無償の侵入」とは正反対のもの-であった。 ページ上でのジュネの努力が、実際には、登場人物に贈り物を惜しみなく与え、貧困、損失、病気で苦しめるという、彼なりの神の演技であったのかどうかは不明である。 より確かなのは、それが演習であり、自ら課した課題であり、厳しい娯楽であり、やり遂げるための方法であるということで、刑務所の中と外で暮らすことの意味についてのジュネ自身の非ロマンチックな感覚とより一致している。 ニューヨーク在住。

「プリズン・リット」の過去のエントリー。

- クリストファー・スマート「Jubilate Agno」。 ジョン・クレア『チャイルド・ハロルド』

- ジョージ・ジャクソン『ソレダッド・ブラザー』

- マダム・ローランド『私記』

- アブデラティフ・ラアビ『野蛮の支配』『Le livre imprévu』

- オスカー・ワイルド『De Profundis』

- ジョン・バニヤン『Grace Abounding…; Eldridge Cleaver, Soul on Ice

- Fyodor Dostoyevsky, Notes from a Dead House