Literatura carcelaria

Sobre la oscura erótica de Nuestra Señora de las Flores de Jean Genet.

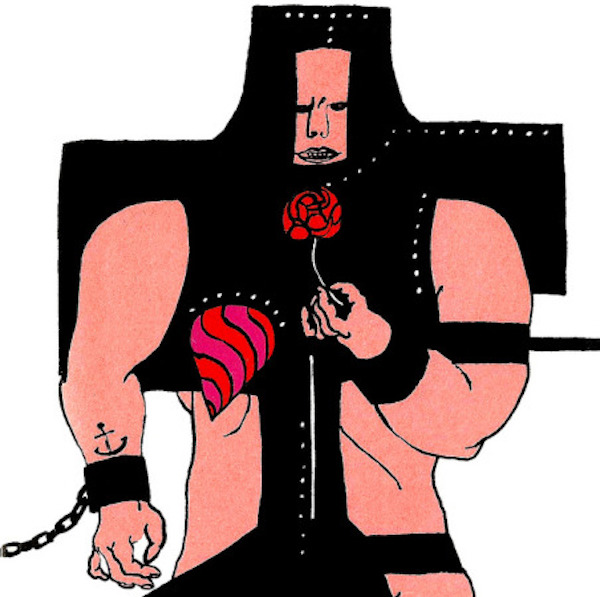

De una edición alemana de Nuestra Señora de las Flores.

El 11 de septiembre de 1895, el capellán adjunto de la prisión de Wandsworth escribió un informe preocupado sobre uno de sus nuevos cargos, Oscar Wilde, que había sido trasladado desde Pentonville dos meses antes. «Ahora está bastante aplastado y destrozado», registró el capellán:

Esto es lamentable, ya que un preso que se quiebra en una dirección generalmente se quiebra en varias, y me temo, por lo que oigo y veo, que las prácticas sexuales perversas están volviendo a sacar lo mejor de él. Esto es algo habitual entre los presos de su clase y, por supuesto, se ve favorecido por el constante aislamiento celular. El olor de su celda es ahora tan malo que el oficial a cargo de él tiene que usar ácido carbólico en ella todos los días.

La posibilidad de que un famoso autor se haya visto abocado a la masturbación durante su internamiento en Wandsworth no habría sentado bien a las autoridades de la prisión, que inmediatamente negaron la acusación y cambiaron la asignación del indiscreto capellán. Uno se pregunta cómo habrían reaccionado ante el cortometraje de Jean Genet Un chant d’amour (1950), que el autor, dramaturgo y criminalista francés dirigió en colaboración con Jean Cocteau poco después de escribir la última de las cinco novelas que le dieron fama internacional. A mitad de la película, un guardia de la prisión con cara de póquer se asoma de uno en uno a una fila de celdas, cada una de las cuales resulta contener un peepshow autoerótico más salvaje, gráfico y desinhibido que el anterior. Un convicto frota su miembro expuesto contra la pared de su celda; un bañista sonriente se enjabona lascivamente; un joven negro, una de las muchas figuras de piel oscura de Genet que aparecen ante sus observadores blancos como amenazas sexuales, baila agarrado a su entrepierna abierta.

De Un chant d’amour.

El drama de la película proviene de la conexión romántica entre dos prisioneros masculinos encerrados en celdas adyacentes: uno frío, ágil y dueño de sí mismo, el otro visiblemente ardiente de lujuria. Este último genera la extensa fantasía sexual que se convierte en la escena culminante de la película, y en su frustración hay también algo de la propiedad que el narrador en primera persona de Nuestra Señora de las Flores (Notre dame des fleurs), la formidable novela de debut de Genet de 1943, atribuye al encarcelamiento: un «placer de la soledad… que te hace bastarte a ti mismo, poseyendo íntimamente a otros que sirven a tu placer sin que lo sospechen, un placer que da a tus gestos más casuales, incluso cuando estás levantado, ese aire de suprema indiferencia hacia todos.» Para el capellán de Wilde, la masturbación era un último recurso vergonzoso para los encarcelados y solos. Para Genet, era una potente metáfora del tipo de proyecciones imaginativas que hacen los novelistas. En el mismo pasaje de Nuestra Señora de las Flores, ese pensamiento llevó al narrador de Genet a extrañas rapsodias sobre el propio encarcelamiento: «¡Tengo mucho trabajo para hacer volar mis dedos! ¡Me faltan diez años! ¡Mi buen, mi gentil amigo! ¡Mi celda! Mi dulce retiro, sólo mío, ¡te quiero tanto! Si tuviera que vivir con toda la libertad en otra ciudad, primero iría a la cárcel para reconocer la mía»

Genet escribió esas palabras desde la Prisión de la Santé de París, donde cumplía condena por una larga cadena de pequeños robos. Con un nombre irónico, era una cárcel lo suficientemente severa como para prohibir a sus reclusos escribir en papel. Un día de 1941, cuando tenía treinta años, al volver de una vista judicial, Genet fue condenado a tres días de aislamiento por escribir en el papel que sus guardias le habían dado para hacer bolsas, un material que «no estaba destinado», como Genet afirmaría más tarde que le dijeron los funcionarios de la prisión, «a obras maestras de la literatura». Como muchas de las memorias de la prisión de Madame Roland, ese primer manuscrito de Nuestra Señora de las Flores fue destruido. Genet «pidió unos cuadernos en la cantina», como diría a Playboy en 1964, «se metió en la cama, se tapó la cabeza con las sábanas y trató de recordar, palabra por palabra, las cincuenta páginas que había escrito. Creo que lo conseguí».

A mediados de los sesenta, Genet puede haber estado confundiendo parcialmente la acción dramática principal de Nuestra Señora de las Flores con la historia de la producción del libro. El narrador de la novela, un preso llamado Jean, comienza su larga e ininterrumpida alocución al lector relatando que recorre los periódicos diarios – «hechos jirones cuando llegan a mi celda»- en busca de historias sobre asesinos ejecutados. Recorta «sus hermosas cabezas de ojos vacíos», pega sus imágenes «en el reverso de la hoja de cartón del reglamento que cuelga en la pared» y honra «al más puramente criminal» de entre ellos con marcos construidos con «las mismas cuentas con las que los presos de al lado hacen coronas funerarias».

Cuando cae la noche, se arrastra bajo sus sábanas, como hizo Genet, y utiliza su improvisada galería de criminales para llegar al orgasmo. («Por la noche los amo, y mi amor los dota de vida»). Son las historias que genera durante este ritual nocturno, anuncia, las que compondrán el libro que ahora mismo está hablando: «A medida que se vaya leyendo, los personajes, y también Divina, y Culafroy, caerán del muro a mis páginas como hojas muertas, para fertilizar mi relato». Sólo más tarde se descubre que tanto «Divina» como «Culafroy» se refieren al mismo personaje -el primer nombre a su encarnación madura como drag queen parisina que maneja a un trío de amantes embrujados y volubles; el segundo a su yo de niño, cuya infancia provinciana se parece mucho a la del propio Genet.

El prólogo del libro es lo que más se acerca a una exposición clara, y sin él Nuestra Señora de las Flores tendría mucho menos sentido. La forma de las frases enrevesadas y embellecidas de la novela parece estar ligada precisamente al propósito que podrían tener en la construcción imaginativa de un prisionero que se da placer a sí mismo al amparo de la oscuridad. Se entretienen extravagantemente, retrasando el clímax, como en un relato temprano de la forma en que las drag queens de París se reunían bajo la ventana de la buhardilla de Divine:

En la calle, entre las aureolas en blanco de los diminutos paraguas planos que sostienen en una mano como ramos, esperan Mimosa I, Mimosa II, Mimosa la media, Primera Comunión, Angela, Milord, Castagnette, Régine-en fin, una hueste, una letanía aún larga de criaturas que son nombres relucientes, y en la otra mano llevan como paraguas, pequeños ramos de violetas que hacen que una de ellas se pierda, por ejemplo, en una ensoñación de la que saldrá desconcertada y bastante aturdida de nobleza, pues recuerda (digamos que de primera comunión) el artículo, emocionante como una canción del otro mundo, de nuestro mundo también, en el que un periódico vespertino, así embalsamado, decía: «La alfombra de terciopelo negro del hotel Crillon, donde yacía el ataúd de plata y ébano que contenía el cuerpo embalsamado de la princesa de Mónaco, estaba sembrada de violetas de Parma.»

Genet era un virtuoso de la reproducción de los titubeos, las elaboraciones, las imprecisiones y los cortes a saltos a los que puede entregarse un narrador cuando es su único público. Jean-Paul Sartre, cuyos generosos elogios hicieron en gran medida la carrera de Genet, aprovechó ese hecho para formular un argumento que todavía se aferra a Nuestra Señora de las Flores. «Sus personajes», escribió Sartre en su larga introducción a la novela, «tienen, como los hombres reales, una vida en acción, una vida que implica un abanico de posibilidades». Y sin embargo, como las acciones de los personajes no son más que «la sucesión de imágenes que han llevado a Genet al orgasmo», las posibilidades de las que disponen «representan simplemente las oportunidades perdidas, el permiso que Genet niega lastimosamente a sus personajes.» Cita a Genet para decir que «mis libros no son novelas porque ninguno de mis personajes toma decisiones por sí mismo». La elaboración de este pensamiento en Nuestra Señora, para Sartre,

explica el aspecto desolado y desértico del libro. La esperanza sólo puede aferrarse a personajes libres y activos. Genet, sin embargo, sólo se preocupa de satisfacer su crueldad. Todos sus personajes son inertes, son golpeados por el destino… Es lo que Genet llama la «Crueldad del Creador». Patea a Divina hacia la santidad.

De una edición francesa de Nuestra Señora de las Flores.

Es una noción seductoramente irónica que la libertad que Genet dio a su narrador consistió precisamente en dejarle abusar y esclavizar al resto de los personajes del libro. Pero rara vez las figuras que se mueven a través de Nuestra Señora de las Flores -Divina/Culafroy, pero también Darling, su principal interés amoroso masculino; Nuestra Señora, la joven asesina por cuyos encantos cae Divina; y Gorgui, «el gran negro soleado» al que trata con una mezcla de ternura y fascinación exótica- parecen encadenados a sus destinos hasta el punto que sugiere Sartre. Lo que da al libro gran parte de su profundidad es la intensidad con la que su narrador se identifica con estos hombres. «Su densidad» como personajes, en palabras de Sartre, podría «medirse por el efecto que producen en él» (es decir, su capacidad para excitarle), pero le excitan precisamente dándole cuerpos que ocupar, espacios que habitar, recuerdos que revivir y frissons que experimentar fuera de los muros de su prisión.

En algunos casos, gozan de todas las libertades de movimiento de las que él mismo carece. Al final del libro, el narrador repasa un período durante el cual Divine «persiguió la complicada, sinuosa y en bucle existencia de una mujer mantenida». Cada frase la lleva a través de otro océano, primero a las Islas Sundra y a Venecia:

Entonces estaba en Viena, en un hotel dorado, acurrucada entre las alas de un águila negra. Durmiendo en los brazos de un lord inglés, en lo profundo de una cama con dosel y cortinas. Luego hubo paseos en una pesada limusina negra… Pensó en su madre y en Darling. Darling recibía giros de ella, a veces joyas, que usaba una noche y rápidamente revendía para poder invitar a sus amigos a cenar. Luego, vuelta a París, y vuelta a salir, y todo en un lujo cálido y dorado, todo en una comodidad tal que me basta con evocarla de vez en cuando en sus detalles petulantes para que desaparezcan las vejaciones de mi pobre vida de prisionero.

La salud y las finanzas de Divine no son menos frágiles que sus conexiones románticas, y de hecho hay algo cruelmente inevitable en la forma en que Genet anuncia su espeluznante muerte, como si fuera uno de los periódicos vespertinos de la Primera Comunión, dentro de las primeras diez páginas de la novela. Pero lo que alimenta el libro son las cosas más contingentes de Divine, los departamentos en los que sí toma decisiones por sí misma: el alcance de sus deseos y la claridad de sus recuerdos. Cuando la localiza a solas con Darling, el lenguaje de Genet llega a un tono cómico, cálido y descaradamente lujurioso que coincide con su propio estado de ánimo: «Ella se ocupa de su pene. Lo acaricia con la más profusa ternura y lo llama con el tipo de nombres cariñosos que utiliza la gente corriente cuando se siente excitada… expresiones como Pequeño Dicky, el Niño en la Cuna, Jesús en su Pesebre, el Pequeño Caliente, tu Hermano Pequeño.»

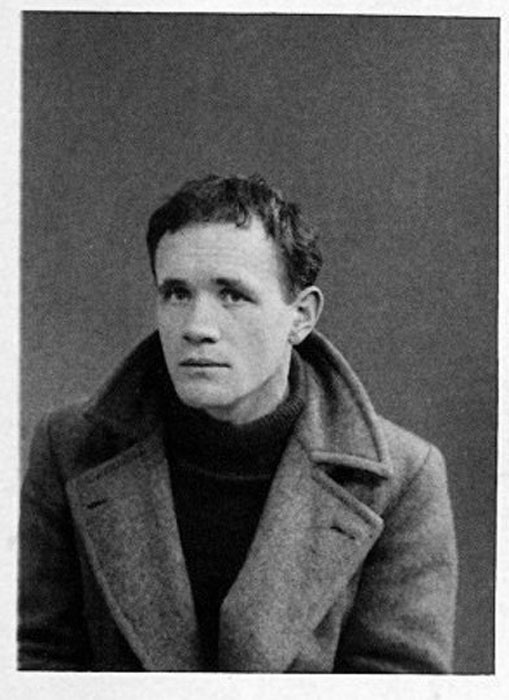

Jean Genet.

Cuando los pensamientos de Darling se remontan a su vida de joven, Genet le encuentra un nuevo tono más majestuoso. («Bajo la luna, Culafroy se convirtió en ese mundo de envenenadores, pederastas, ladrones, hechiceros, guerreros y cortesanas, y la naturaleza circundante, la huerta, permaneciendo lo que eran, lo dejaron solo, poseído y poseyendo una época, en su andar descalzo, bajo la luna»). Para Genet, fantasear con Divine significaba dotarla de una vida interior rebosante y bien surtida de la que él podía participar. Suponía llegar a convertirse en ella, del mismo modo que, en uno de los últimos reveses del libro, el arresto de Darling le lleva a una celda que se solapa perfectamente con la del propio narrador «en el cuarto piso de la prisión de Fresnes», donde Genet terminó Nuestra Señora de las Flores.

«He querido hacer este libro con los elementos transpuestos y sublimados de mi vida de presidiario», insiste el narrador de Genet a los dos tercios de la novela. «Me temo que no dice nada de las cosas que me persiguen». Momentos similares de transparencia aparecen periódicamente en Nuestra Señora, pero no pueden sostenerse por mucho tiempo; el abanico de personajes a asumir es demasiado atrayente y amplio. «Después de todo, ¿es necesario que hable de mí mismo tan directamente?», se pregunta el narrador con la misma franqueza setenta páginas después. «Prefiero mucho más describirme en las caricias que recibo de mis amantes»

El único proyecto consistente a lo largo del libro no era quizás, como suponía Sartre, la necesidad de Genet de llegar al clímax, sino su necesidad de asumir, voluptuosa y vicariamente, las vidas de las personas que su narrador imagina. El libro al que aspiraba Genet era, como escribe el narrador de Nuestra Señora de las Flores sobre la poesía, «una visión del mundo obtenida por un esfuerzo, a veces agotador, de la voluntad tensa y reforzada», todo lo contrario de «un abandono, una entrada libre y gratuita de los sentidos». No está claro hasta qué punto los esfuerzos de Genet en la página eran en realidad su manera de jugar a ser Dios con sus personajes, colmándolos alternativamente de regalos y arruinándolos con la pobreza, la pérdida y la enfermedad. Más cierto -y más coherente con el sentido poco romántico del propio Genet de lo que significaba vivir dentro y fuera de la cárcel- es que eran ejercicios, retos autoasignados, entretenimientos rigurosos: formas de arreglárselas.

Los escritos de Max Nelson sobre cine y literatura han aparecido en The Threepenny Review, n+1, Film Comment y The Boston Review, entre otras publicaciones. Vive en Nueva York.

Anteriores entradas en Prison Lit:

- Christopher Smart, «Jubilate Agno»; John Clare, «Child Harold»

- George Jackson, Soledad Brother

- Madame Roland, The Private Memoirs

- Abdellatif Laâbi, The Reign of Barbarism and Le livre imprévu

- Oscar Wilde, De Profundis

- John Bunyan, Grace Abounding; Eldridge Cleaver, Alma en el hielo

- Fyodor Dostoyevsky, Notas de una casa muerta