¿Desde cuándo sueña la humanidad con un idioma internacional? La primera respuesta que se me ocurre, por supuesto, es que ese sueño se remonta a la época de la historia bíblica de la Torre de Babel. Si no cree que la humanidad fue obligada a hablar una variedad de lenguas mutuamente incomprensibles como castigo por atreverse a construir una torre lo suficientemente alta como para alcanzar el cielo, tal vez prefiera una fecha en torno al desarrollo mucho más tardío del esperanto, la lengua más conocida inventada específicamente para alcanzar la universalidad, a finales del siglo XIX. Pero si miramos unas décadas más allá, encontraremos un interesante ejemplo de un lenguaje creado para unir al mundo sin utilizar palabras: el Sistema Internacional de Educación Tipográfica, o Isotipo.

«Casi un siglo antes de que la infografía y la visualización de datos se convirtieran en la ubicuidad cultural que son hoy», escribe Maria Popova de Brain Pickings, «el pionero sociólogo austriaco, filósofo de la ciencia, reformador social y conservador Otto Neurath (10 de diciembre de 1882-22 de diciembre de 1945), junto con su aún no esposa Marie, inventó ISOTYPE, el visionario lenguaje de pictogramas que proporcionó el vocabulario de la infografía moderna.»

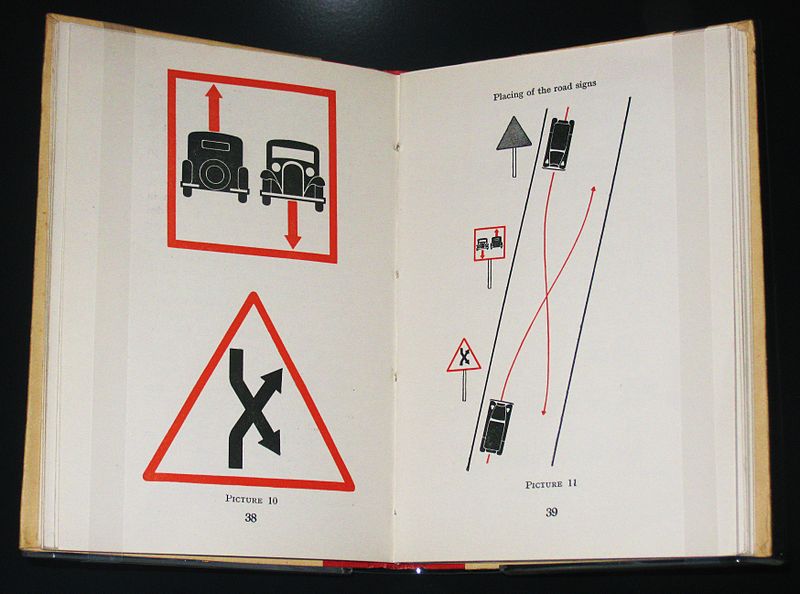

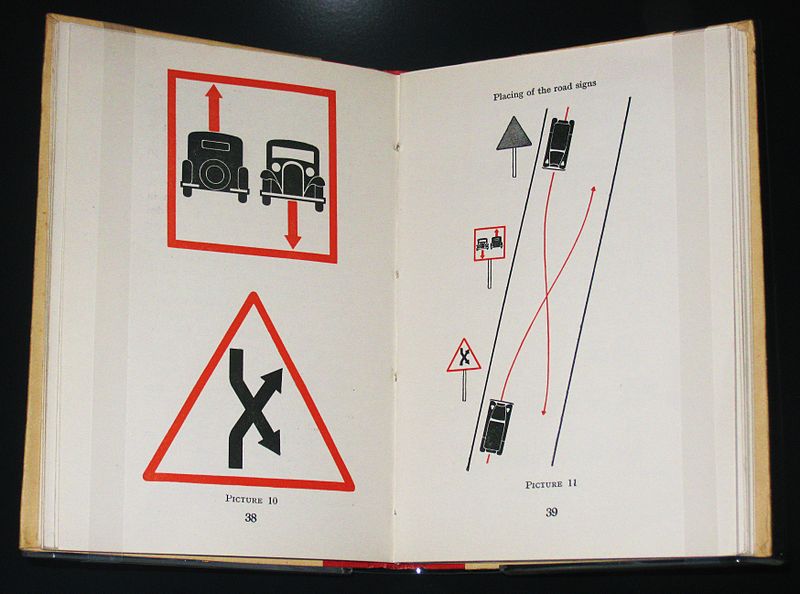

Conocido primero como el Método Vienés de Estadísticas Pictóricas, el desarrollo inicial del Isotipo comenzó en 1926 en el Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum (o Museo Social y Económico) de Viena, del que Neurath fue el director fundador. Allí comenzó a reunir algo así como un equipo de estudio de diseño, con la misión de crear un conjunto de símbolos pictóricos que pudieran hacer legible de un vistazo una densa información social, científica tecnológica, biológica e histórica.

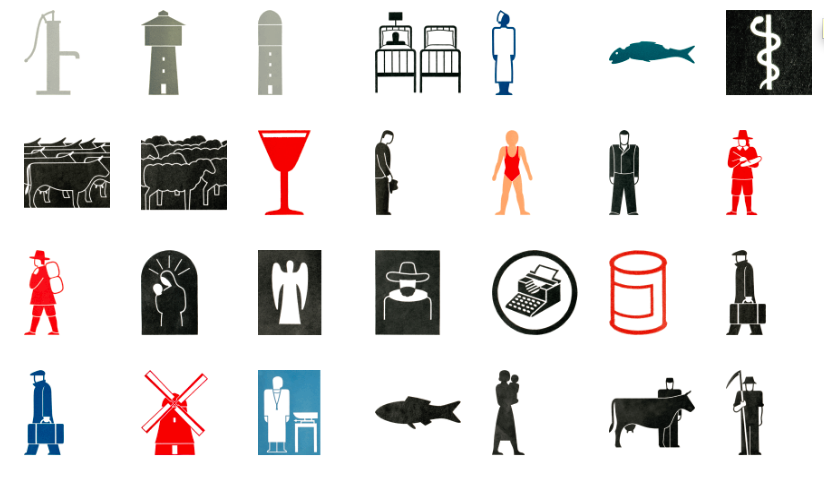

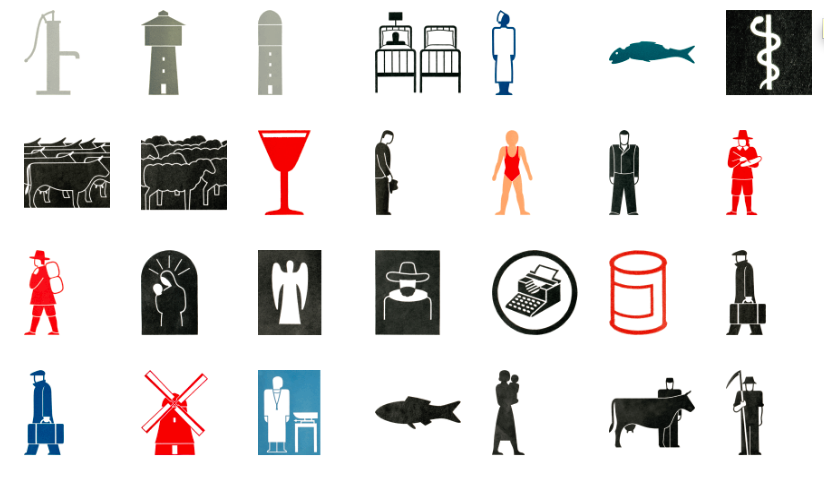

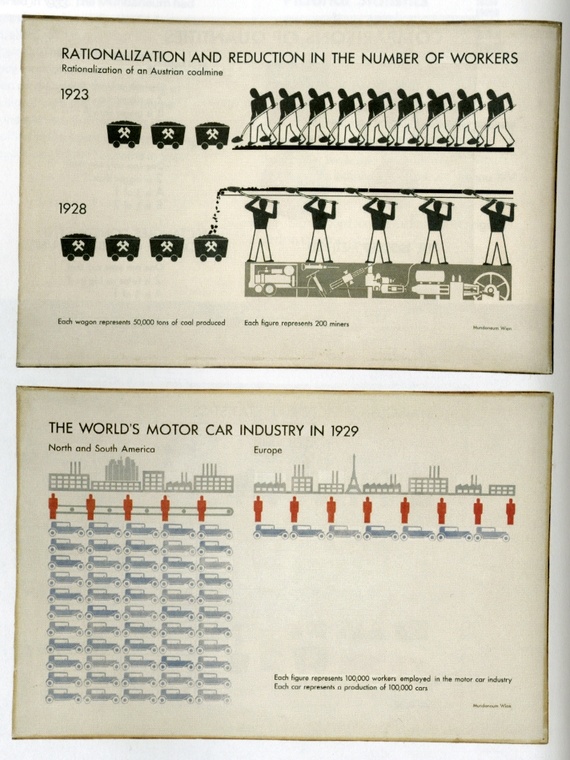

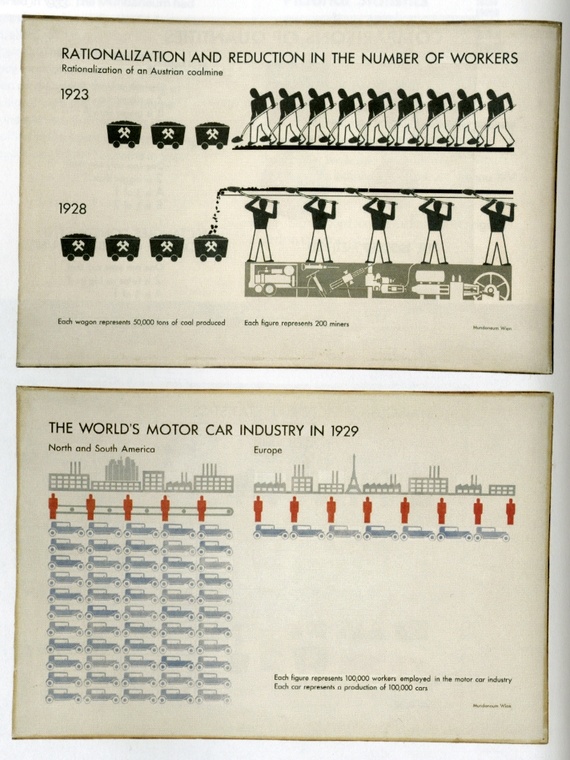

El primer colaborador más importante de Neurath en Isotype fue sin duda el artista xilográfico Gerd Arntz, en cuyo sitio web se pueden ver los más de 4000 pictogramas que creó para simbolizar «datos clave de la industria, la demografía, la política y la economía». Arntz los diseñó todos de acuerdo con la creencia de Neurat de que, incluso entonces, el proletariado, durante mucho tiempo «prácticamente analfabeto», «necesitaba conocer el mundo que le rodeaba. Este conocimiento no debía estar encogido en un lenguaje científico opaco, sino directamente ilustrado con imágenes directas y una estructura clara, también para la gente que no podía, o apenas, leer. Otro objetivo declarado de este método de estadística visual era superar las barreras del lenguaje y la cultura, y ser entendido universalmente»

A mediados de la década de 1930, escribe Steven Heller de The Atlantic en un artículo sobre el libro Isotype: Design and Contexts 1925-1971, «con la entrada de los nazis en Austria, Neurath huyó de Viena a Holanda. Allí conoció a su futura esposa Marie Reidemeister y, tras el bombardeo alemán de Rotterdam, la pareja escapó a Inglaterra, donde fueron internados en la Isla de Man. Tras su liberación, fundaron el Instituto del Isotipo en Oxford. Desde esta base continuaron desarrollando su estrategia única, que influyó en los diseñadores de todo el mundo». Hoy en día, incluso aquellos que nunca han puesto los ojos en el propio Isotype han «leído» ampliamente los lenguajes visuales en los que ha influido: Alissa Walker, de Gizmodo, señala los iconos estandarizados creados en los años 70 por el Departamento de Transporte de Estados Unidos y el Instituto Americano de Artes Gráficas, así como los actuales emoji, que probablemente no eran exactamente lo que Neurath tenía en mente como lenguaje de la utopía cuando cofundaba el Círculo de Viena, pero que, sin embargo, son un primo lejano de Isotype a «su propia y adorable manera».»

vía Brain Pickings

Contenido relacionado:

El arte de la visualización de datos: Cómo contar historias complejas a través de un diseño inteligente

Pronto podrás escribir con 2.000 jeroglíficos del antiguo Egipto

Di lo que realmente quieres decir con los emoticonos descargables de Cindy Sherman

El Código Hobo: An Introduction to the Hieroglyphic Language of Early 1900s Train-Hoppers

Con base en Seúl, Colin Marshall escribe y transmite sobre ciudades, lenguaje y cultura. Entre sus proyectos figuran el libro The Stateless City: a Walk through 21st-Century Los Angeles y la serie de vídeos The City in Cinema. Sígalo en Twitter en @colinmarshall o en Facebook.