Wie lange träumt die Menschheit schon von einer internationalen Sprache? Die erste Antwort, die einem in den Sinn kommt, datiert diesen Traum natürlich auf die Zeit der biblischen Geschichte vom Turmbau zu Babel. Wenn Sie nicht zufällig glauben, dass die Menschheit zur Strafe dafür, dass sie es gewagt hat, einen Turm zu bauen, der hoch genug ist, um den Himmel zu erreichen, dazu gezwungen wurde, eine Vielzahl von unverständlichen Sprachen zu sprechen, dann würden Sie vielleicht ein Datum bevorzugen, das in der Nähe der viel späteren Entwicklung von Esperanto liegt, der bekanntesten Sprache, die speziell zur Erlangung von Universalität im späten 19. Aber wenn man ein paar Jahrzehnte weiter zurückblickt, findet man ein faszinierendes Beispiel für eine Sprache, die geschaffen wurde, um die Welt zu vereinen, ohne überhaupt Worte zu benutzen: International System Of Typographic Picture Education, oder Isotype.

„Fast ein Jahrhundert bevor Infografiken und Datenvisualisierung zu der kulturellen Allgegenwart wurden, die sie heute sind“, schreibt Maria Popova von Brain Pickings, „der bahnbrechende österreichische Soziologe, Wissenschaftsphilosoph, Sozialreformer und Kurator Otto Neurath (10. Dezember 1882 – 22. Dezember 1945) zusammen mit seiner noch nicht verheirateten Frau Marie ISOTYPE – die visionäre Piktogrammsprache, die das Vokabular der modernen Infografik lieferte.“

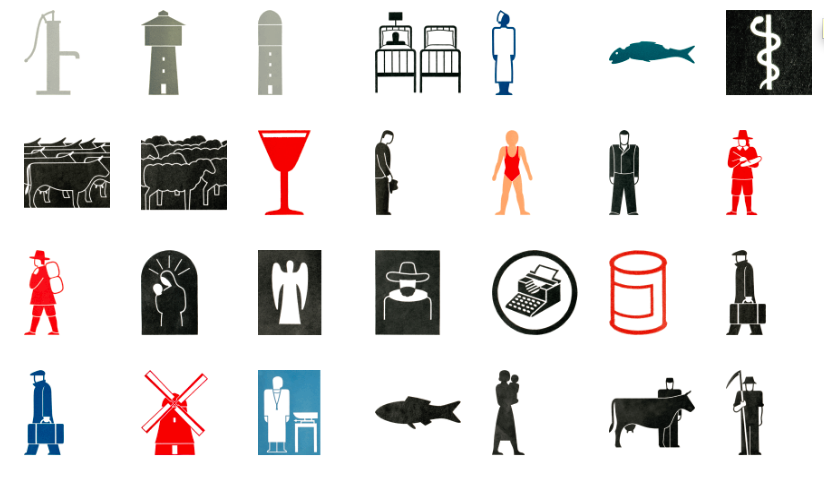

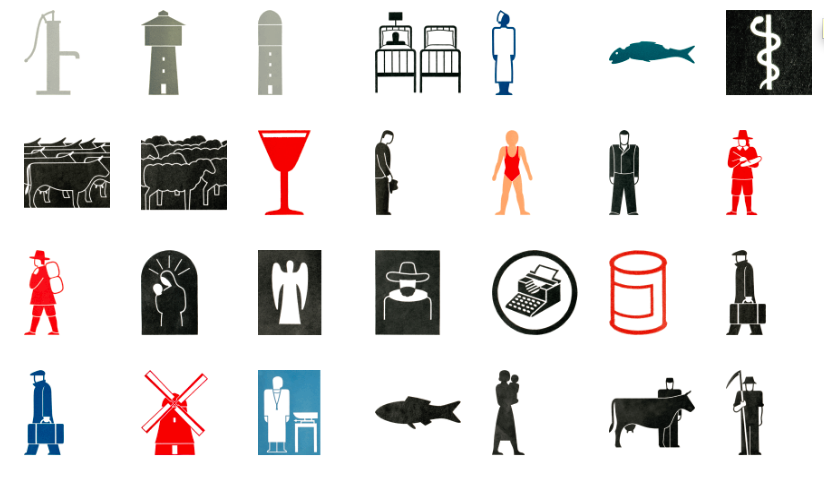

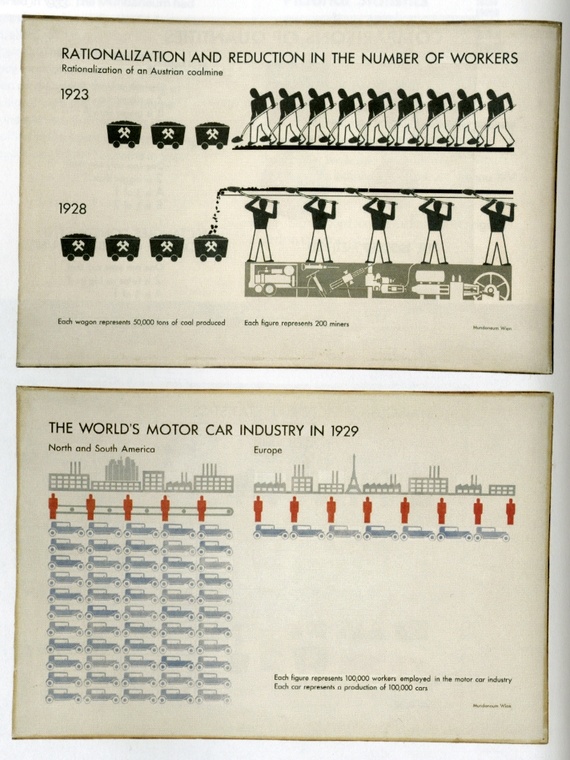

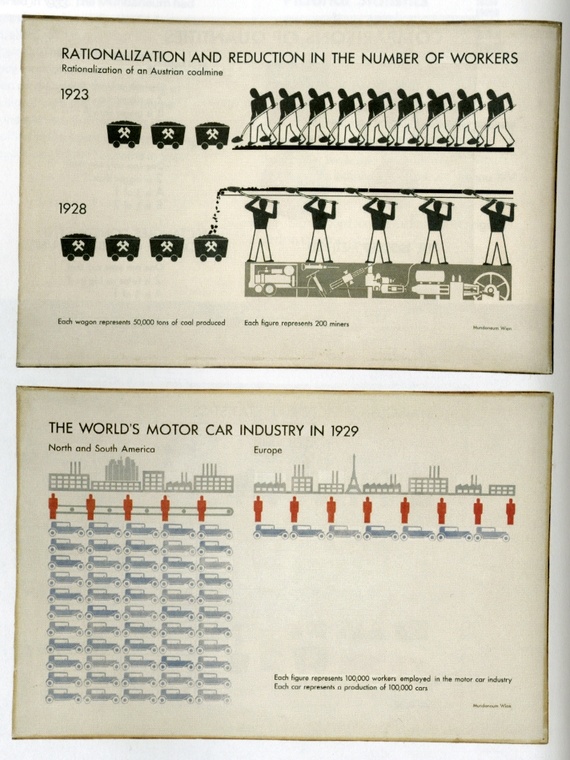

Die Entwicklung von Isotype, zunächst bekannt als Wiener Methode der Bildstatistik, begann 1926 im Wiener Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, dessen Gründungsdirektor Neurath war. Dort begann er, so etwas wie ein Designstudio-Team zusammenzustellen, mit der Aufgabe, eine Reihe von Bildsymbolen zu schaffen, die dichte soziale, wissenschaftlich-technische, biologische und historische Informationen auf einen Blick lesbar machen konnten.

Neuraths wichtigster früher Mitarbeiter an Isotype war sicherlich der Holzschnittkünstler Gerd Arntz, auf dessen Website die mehr als 4000 Piktogramme zu sehen sind, die er geschaffen hat, um „Schlüsseldaten aus Industrie, Demografie, Politik und Wirtschaft“ zu symbolisieren. Arntz entwarf sie alle in Übereinstimmung mit Neurats Überzeugung, dass das lange Zeit „praktisch analphabetische“ Proletariat „Wissen über die Welt um sich herum brauchte. Dieses Wissen sollte nicht in einer undurchsichtigen Wissenschaftssprache verborgen sein, sondern direkt in einfachen Bildern und einer klaren Struktur veranschaulicht werden, auch für Menschen, die nicht oder kaum lesen konnten. Ein weiteres erklärtes Ziel dieser Methode der visuellen Statistik war es, sprachliche und kulturelle Barrieren zu überwinden und universell verstanden zu werden.“

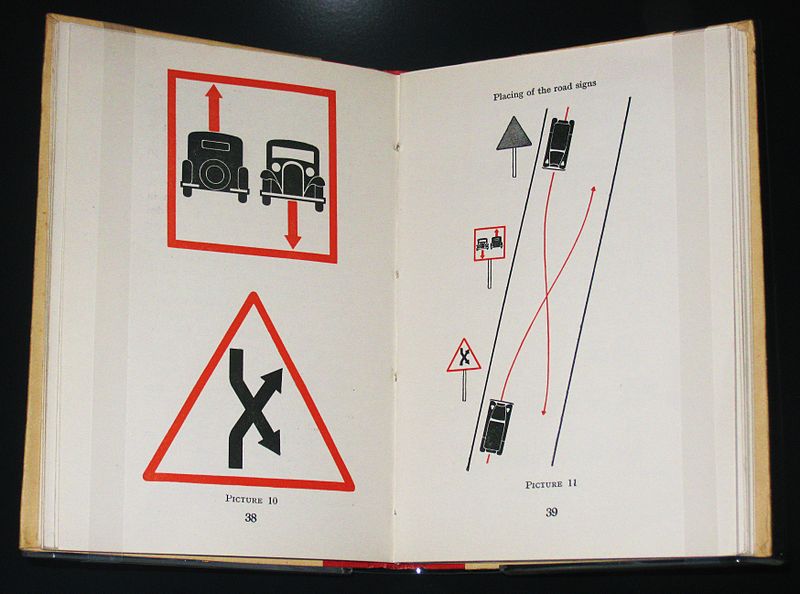

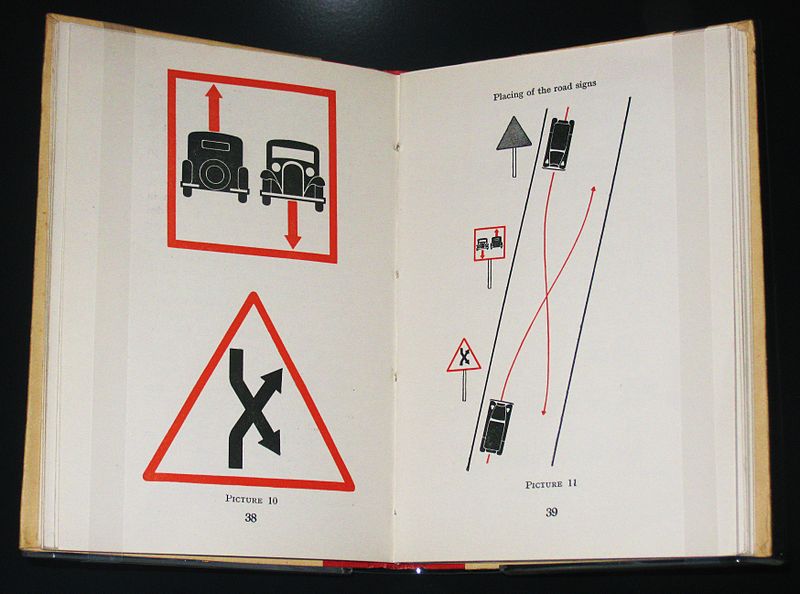

Bis Mitte der 1930er Jahre, schreibt Steven Heller von The Atlantic in einem Artikel über das Buch Isotype: Design and Contexts 1925-1971, „mit dem Einmarsch der Nazis in Österreich floh Neurath aus Wien nach Holland. Dort lernte er seine zukünftige Frau Marie Reidemeister kennen, und nach der deutschen Bombardierung von Rotterdam floh das Paar nach England, wo es auf der Isle of Man interniert wurde. Nach ihrer Freilassung gründeten sie das Isotype Institute in Oxford. Von hier aus entwickelten sie ihre einzigartige Strategie weiter, die Designer auf der ganzen Welt beeinflusste.“ Heute können selbst diejenigen, die die Isotype nie zu Gesicht bekommen haben, die visuellen Sprachen, die sie beeinflusst hat, ausgiebig „lesen“: Alissa Walker von Gizmodo verweist auf die standardisierten Icons, die in den 70er Jahren vom U.S. Department of Transportation und dem American Institute of Graphic Arts geschaffen wurden, sowie auf die heutigen Emoji – wahrscheinlich nicht genau das, was Neurath als Sprache der Utopie im Sinn hatte, als er den Wiener Kreis mitbegründete, aber dennoch ein entfernter Cousin von Isotype auf „seine eigene liebenswerte Art“.“

über Brain Pickings

Verwandte Inhalte:

Die Kunst der Datenvisualisierung: Wie man komplexe Geschichten durch intelligentes Design erzählt

Sie könnten bald in der Lage sein, mit 2.000 altägyptischen Hieroglyphen zu texten

Sagen Sie, was Sie wirklich meinen mit herunterladbaren Cindy Sherman Emoticons

Der Hobo Code: An Introduction to the Hieroglyphic Language of Early 1900s Train-Hoppers

Colin Marshall lebt in Seoul und schreibt und sendet über Städte, Sprache und Kultur. Zu seinen Projekten gehören das Buch The Stateless City: a Walk through 21st-Century Los Angeles und die Videoserie The City in Cinema. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @colinmarshall oder auf Facebook.