Prison Lit

On the dark erotics of Jean Genet’s Our Lady of the Flowers.

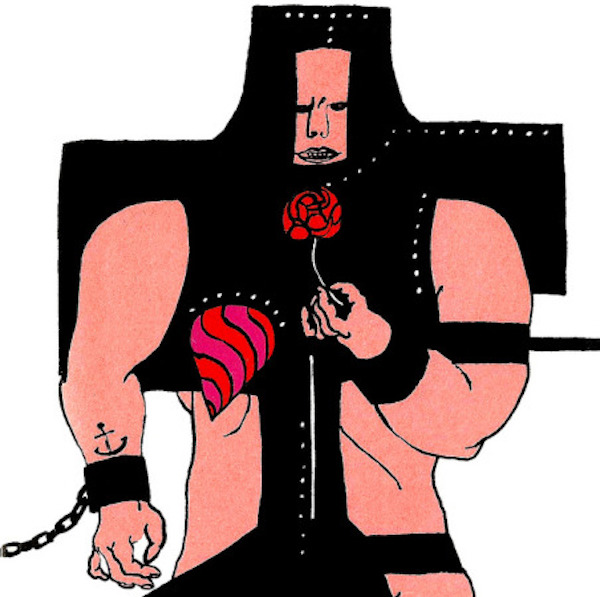

From a German edition of Our Lady of the Flowers.

L’11 settembre 1895, il vice cappellano della prigione di Wandsworth scrisse un rapporto preoccupato su uno dei suoi nuovi incaricati, Oscar Wilde, che era stato trasferito da Pentonville due mesi prima. “Ora è abbastanza schiacciato e rotto”, registrò il cappellano:

Questo è spiacevole, poiché un prigioniero che crolla in una direzione generalmente crolla in diverse, e temo da quello che sento e vedo che le pratiche sessuali perverse stiano di nuovo avendo la meglio su di lui. Questo è un evento comune tra i prigionieri della sua classe ed è naturalmente favorito dal costante isolamento della cella. L’odore della sua cella è ora così cattivo che l’ufficiale che si occupa di lui deve usarvi ogni giorno dell’acido fenico.

La possibilità che un famoso autore fosse stato spinto a masturbarsi durante il suo internamento a Wandsworth non avrebbe avuto un buon effetto sulle autorità della prigione, che negarono immediatamente l’accusa e cambiarono l’incarico dell’indiscreto cappellano. Ci si chiede come avrebbero reagito al cortometraggio Un chant d’amour (1950) di Jean Genet, che l’autore, drammaturgo e criminale francese ha diretto in collaborazione con Jean Cocteau subito dopo aver scritto l’ultimo dei cinque romanzi che gli valsero la fama internazionale. A metà del film, una guardia carceraria dalla faccia da poker scruta una alla volta una fila di celle, ognuna delle quali si rivela contenere un peepshow autoerotico più selvaggio, grafico e disinibito di quello precedente. Un detenuto strofina il suo membro esposto contro il muro della sua cella; un bagnante sorridente si lava lascivamente nel sapone; un giovane nero, una delle tante figure dalla pelle scura che in Genet appaiono ai loro osservatori bianchi come minacce sessuali, balla con una stretta al cavallo aperto.

Da Un chant d’amour.

Il dramma del film nasce dalla connessione romantica tra due prigionieri maschi rinchiusi in celle adiacenti: uno freddo, vivace e padrone di sé, l’altro visibilmente ardente di lussuria. Quest’ultimo genera la fantasia sessuale estesa che diventa la scena culminante del film, e nella sua frustrazione c’è anche qualcosa della proprietà che il narratore in prima persona di Nostra Signora dei Fiori (Notre dame des fleurs), il formidabile romanzo di debutto di Genet del 1943, attribuisce alla prigionia: un “piacere della solitudine… che ti rende sufficiente a te stesso, possedendo intimamente altri che servono il tuo piacere senza che lo sospettino, un piacere che dà ai tuoi gesti più casuali, anche quando sei in piedi, quell’aria di suprema indifferenza verso tutti.” Per il cappellano di Wilde, la masturbazione era una vergognosa ultima risorsa per chi è imprigionato e solo. Per Genet, era una potente metafora per i tipi solitari di proiezioni immaginative dei romanzieri. Nello stesso passaggio di Nostra Signora dei Fiori, questo pensiero portava il narratore di Genet a strane rapsodie sulla prigionia stessa: “Ho un sacco di lavoro per far volare le mie dita! Dieci anni da scontare! Mio buono, mio gentile amico! La mia cella! Il mio dolce rifugio, solo mio, ti amo tanto! Se dovessi vivere in tutta libertà in un’altra città, andrei prima in prigione per riconoscere la mia”

Genet scrisse queste parole dalla prigione della Santé di Parigi, dove stava scontando una lunga serie di piccoli furti. Per ironia della sorte, era una prigione abbastanza severa da proibire ai suoi detenuti di scrivere carta. Di ritorno da un’udienza, un giorno del 1941, quando aveva trent’anni, Genet fu condannato a tre giorni di isolamento per aver scritto sulla carta che le sue guardie gli avevano dato per farne dei sacchetti, materiale che “non era destinato”, come Genet dirà più tardi, “ai capolavori letterari”. Come molte delle memorie di Madame Roland in prigione, quel primo manoscritto di Nostra Signora dei Fiori fu distrutto. Genet “ordinò dei quaderni alla mensa”, come dirà a Playboy nel 1964, “si mise a letto, si tirò le coperte sulla testa e cercò di ricordare, parola per parola, le cinquanta pagine che avevo scritto. Credo di esserci riuscito”

A metà degli anni sessanta, Genet potrebbe aver parzialmente confuso l’azione drammatica principale di Nostra Signora dei Fiori con la storia della produzione del libro. Il narratore del romanzo, un detenuto di nome Jean, inizia il suo lungo e ininterrotto discorso al lettore raccontando che setaccia i giornali quotidiani – “a brandelli quando raggiungono la mia cella” – alla ricerca di storie di assassini giustiziati. Ritaglia “le loro belle teste dagli occhi vuoti”, incolla le loro immagini “sul retro del foglio di cartone del regolamento appeso al muro” e onora “il più puramente criminale” tra loro con cornici costruite con “le stesse perline con cui i prigionieri della porta accanto fanno corone funebri.”

Quando scende la sera, striscia sotto le coperte, proprio come faceva Genet, e usa la sua improvvisata galleria di criminali per portarsi all’orgasmo. (“Di notte li amo, e il mio amore dà loro la vita”). Sono le storie che genera durante questo rituale notturno, annuncia, che costituiranno il libro di cui sta parlando: “Mentre continuate a leggere, i personaggi, e anche Divine e Culafroy, cadranno dal muro sulle mie pagine come foglie morte, per fecondare il mio racconto”. Solo più tardi emerge che “Divine” e “Culafroy” si riferiscono entrambi allo stesso personaggio – il primo nome alla sua incarnazione matura come drag queen parigina che gestisce un trio di amanti tormentati e volubili; il secondo alla sua stessa infanzia, la cui infanzia provinciale assomiglia fortemente a quella di Genet.

Il prologo del libro è quanto di più vicino ad una chiara esposizione, e senza di esso Nostra Signora dei Fiori avrebbe molto meno senso. La forma delle frasi contorte e abbellite del romanzo sembra sposata precisamente allo scopo che potrebbero servire nella costruzione immaginativa di un prigioniero che si diverte sotto la copertura delle tenebre. Si fermano in modo stravagante, ritardando il climax, come in un primo resoconto del modo in cui le drag queen di Parigi si riunivano sotto la finestra della soffitta di Divine:

Nella strada, tra gli aloni vuoti dei minuscoli ombrelli piatti che tengono in una mano come bouquet, Mimosa I, Mimosa II, Mimosa la mezza-IV, Prima Comunione, Angela, Milord, Castagnette, Régine – insomma, una schiera, una ancora lunga litania di creature che sono nomi scintillanti – stanno aspettando, e nell’altra mano portano, come ombrelli, mazzolini di violette che fanno perdere una di loro, per esempio, in una fantasticheria dalla quale uscirà sconcertata e alquanto ammutolita di nobiltà, perché ricorda (diciamo la prima comunione) l’articolo, emozionante come un canto dell’altro mondo, anche del nostro, in cui un giornale della sera, così imbalsamato, diceva: Il tappeto di velluto nero dell’Hotel Crillon, dove giaceva la bara d’argento e d’ebano che conteneva il corpo imbalsamato della Principessa di Monaco, era cosparso di violette di Parma.”

Genet era virtuoso nel riprodurre le esitazioni, le elaborazioni, le imprecisioni e i tagli a volo che un narratore può concedersi quando è il suo unico pubblico. Jean-Paul Sartre, i cui generosi elogi hanno fatto in gran parte la carriera di Genet, ha approfittato di questo fatto per fare un’argomentazione che ancora si aggrappa a Nostra Signora dei Fiori. “I suoi personaggi”, scrisse Sartre nella sua lunga introduzione al romanzo, “hanno, come gli uomini reali, una vita in azione, una vita che comporta una gamma di possibilità”. Eppure, poiché le azioni dei personaggi non sono altro che “la successione di immagini che hanno portato Genet all’orgasmo”, le possibilità a loro disposizione “rappresentano semplicemente le occasioni mancate, il permesso che Genet rifiuta pietosamente ai suoi personaggi”. Cita Genet per dire che “i miei libri non sono romanzi perché nessuno dei miei personaggi prende decisioni per conto proprio”. L’elaborazione di questo pensiero in Nostra Signora, per Sartre,

spiega l’aspetto desolato e desertico del libro. La speranza può aggrapparsi solo a personaggi liberi e attivi. Genet, invece, si preoccupa solo di soddisfare la sua crudeltà. Tutti i suoi personaggi sono inerti, sono sbalzati dal destino… Questo è ciò che Genet chiama la “Crudeltà del Creatore”. Egli spinge il Divino verso la santità.

Da un’edizione francese di Nostra Signora dei Fiori.

E’ un concetto seducentemente ironico che la libertà che Genet ha dato al suo narratore consisteva proprio nel lasciarlo abusare e schiavizzare il resto dei personaggi del libro. Ma raramente le figure che si muovono attraverso Nostra Signora dei Fiori – Divine/Culafroy, ma anche Darling, il suo principale interesse amoroso maschile; Nostra Signora, il giovane assassino del cui fascino Divine si innamora; e Gorgui, “il grande negro solare” che lei tratta con un misto di tenerezza e fascino esotico – sembrano incatenati ai loro destini nella misura che Sartre suggerisce. Ciò che dà al libro gran parte della sua profondità è l’intensità con cui il suo narratore si identifica con questi uomini. La “loro densità” come personaggi, nelle parole di Sartre, potrebbe essere “misurata dall’effetto che producono in lui” (cioè, la loro capacità di eccitarlo), ma lo eccitano proprio dandogli corpi da occupare, spazi da abitare, ricordi da rivivere, e momenti da vivere fuori dalle mura della sua prigione.

In alcuni casi, essi godono di tutte le libertà di movimento che lui stesso non ha. Alla fine del libro, il narratore ripercorre un periodo durante il quale Divine “ha perseguito la complicata, sinuosa, inanellata esistenza di una mantenuta”. Ogni frase la porta al di là di un altro oceano, prima alle isole Sundra e a Venezia:

Allora era Vienna, in un hotel dorato, annidata tra le ali di un’aquila nera. Dormire tra le braccia di un lord inglese, nel profondo di un letto con baldacchino e tenda. Poi c’erano i giri in una pesante limousine nera… Pensava a sua madre e a Darling. Darling riceveva da lei dei vaglia, a volte dei gioielli, che indossava per una sera e rivendeva rapidamente per poter offrire una cena ai suoi amici. Poi di nuovo a Parigi, e via di nuovo, e tutto in un lusso caldo e dorato, tutto in una tale comodità che mi basta evocarla di tanto in tanto nei suoi dettagli compiaciuti perché le vessazioni della mia povera vita di prigioniero spariscano.

La salute e le finanze di Divine non sono meno fragili dei suoi legami sentimentali, e c’è davvero qualcosa di crudelmente inevitabile nel modo in cui Genet annuncia la sua macabra morte, come in un giornale della sera della prima comunione, nelle prime dieci pagine del romanzo. Ma ciò che alimenta il libro sono le cose più contingenti di Divine, i reparti in cui lei prende decisioni da sola: la gamma dei suoi desideri e la chiarezza dei suoi ricordi. Quando la trova da sola con Darling, il linguaggio di Genet arriva a un tono comico, caldo e sfacciatamente lussurioso abbastanza da corrispondere al suo stesso umore: “Lei si prende cura del suo pene. Lo accarezza con la tenerezza più profusa e lo chiama con il tipo di nomignoli usati dalla gente comune quando si sentono eccitati … espressioni come il piccolo Dicky, il bambino nella culla, Gesù nella mangiatoia, il piccoletto sexy, il tuo fratellino.”

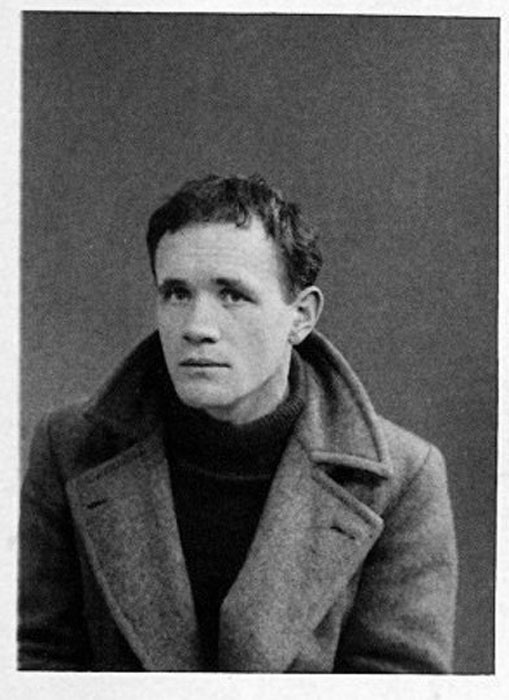

Jean Genet.

Quando il pensiero di Darling torna alla sua vita di ragazzo, Genet le trova un nuovo tono, più statuario. (“Sotto la luna, Culafroy divenne questo mondo di avvelenatori, pederasti, ladri, stregoni, guerrieri e cortigiani, e la natura circostante, l’orto, rimanendo quello che erano, lo lasciarono tutto solo, posseduto e posseduto da un’epoca, nella sua passeggiata a piedi nudi, sotto la luna”). Per Genet, fantasticare su Divine significava darle una vita interiore brulicante e ben fornita, di cui lui poteva essere partecipe. Significava arrivare quasi a diventare lei, proprio come, in uno degli ultimi capovolgimenti del libro, l’arresto di Darling lo porta in una cella che si sovrappone perfettamente a quella del narratore “al quarto piano della prigione di Fresnes”, dove Genet ha terminato Nostra Signora dei Fiori.

“Ho voluto fare questo libro con gli elementi trasposti e sublimati della mia vita di detenuto”, insiste il narratore di Genet a due terzi del romanzo. “Ho paura che non dica nulla delle cose che mi tormentano”. Simili momenti di trasparenza balenano periodicamente in Nostra Signora, ma non possono essere sostenuti a lungo; la gamma di personaggi da assumere è troppo invitante e ampia. “Dopo tutto, è necessario che io parli di me stesso così direttamente?”, si chiede il narratore altrettanto candidamente settanta pagine dopo. “Preferisco di gran lunga descrivermi nelle carezze che ricevo dai miei amanti”

L’unico progetto coerente in tutto il libro non era forse, come supponeva Sartre, il bisogno di Genet di portare se stesso all’orgasmo, ma il suo bisogno di assumere, voluttuosamente e indirettamente, le vite delle persone che il suo narratore immagina. Il libro a cui Genet aspirava era, come scrive il narratore di Nostra Signora dei Fiori a proposito della poesia, “una visione del mondo ottenuta con uno sforzo, a volte estenuante, della volontà tesa e sostenuta” – l’esatto contrario di “un abbandono, un ingresso libero e gratuito dei sensi”. Non è chiaro fino a che punto gli sforzi di Genet sulla pagina fossero in realtà il suo modo di giocare a Dio con i suoi personaggi, elargendo loro alternativamente doni e rovinandoli con povertà, perdita e malattia. Più certo – e più coerente con il senso poco romantico che Genet aveva di ciò che significava vivere dentro e fuori dalla prigione – è che erano esercizi, sfide autoassegnate, divertimenti rigorosi: modi di arrangiarsi.

Max Nelson ha scritto di cinema e letteratura su The Threepenny Review, n+1, Film Comment e The Boston Review, tra le altre pubblicazioni. Vive a New York.

Voci precedenti in Prison Lit:

- Christopher Smart, “Jubilate Agno”; John Clare, “Child Harold”

- George Jackson, Soledad Brother

- Madame Roland, The Private Memoirs

- Abdellatif Laâbi, The Reign of Barbarism e Le livre imprévu

- Oscar Wilde, De Profundis

- John Bunyan, Grace Abounding; Eldridge Cleaver, Anima sul ghiaccio

- Fyodor Dostoyevsky, Note da una casa morta